お知らせ

大学・大学院における技術者倫理教育実践の開催について

2014年7月1日(火) 京田辺キャンパス香知館におきまして「大学・大学院における技術者倫理教育の実践」が開催されます。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/whatsnew/2014/jyohou.html

をご覧ください。

粉体工学会2014年度春期研究発表会でベストプレゼンテーション賞を受賞

2014年5月29~30日に開催されました「粉体工学会2014年度春期研究発表会」におきまして、理工学研究科博士課程(前期課程)応用化学専攻2年次生の山本亮太さんが、ベストプレゼンテーション賞を受賞されました。

詳細につきましては、

http://www.doshisha.ac.jp/news/2014/0605/news-detail-1681.html

をご覧ください。

一般社団法人ターボ機械協会第71回総会講演会にて学生優秀講演賞を受賞

2014年5月9日、東京大学生産技術研究所で開催されました「一般社団法人ターボ機械協会第71回総会講演会」におきまして理工学研究科博士課程(前期課程)機械工学専攻2年次生の有光政人さんが学生優秀講演賞を受賞されました。

詳細につきましては、

http://www.doshisha.ac.jp/news/2014/0605/news-detail-1682.html

をご覧ください。

第76回情報処理学会全国大会にて学生奨励賞を受賞

第76回情報処理学会全国大会にて理工学部豊川元務さん、矢野寛将さん、木村真乃介さん、山川達也さん、理工学研究科南雄典さんら5名が学生奨励賞を受賞されました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/whatsnew/2014/toyokawa.yano.kimura.yamakawa.minami.html

http://www.doshisha.ac.jp/news/2014/0416/news-detail-1479.html

をご覧ください。

同志社大学フォーミュラプロジェクトチームが2013年度同志社大学総長賞を受賞

「第11回全日本学生フォーミュラ大会」出場の同志社大学フォーミュラプロジェクトチームが2013年度同志社大学総長賞を受賞しました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/whatsnew/2014/Formulaprojectteam.html

をご覧ください。

理工学研究科、ビジネス研究科の留学生によるチームが「International Business Model Competition」に出場

理工学研究科、ビジネス研究科の留学生によるチームがアメリカで開かれた「International Business Model Competition」に出場しました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/whatsnew/2014/InternationalBusinessModelCompetition.html

をご覧ください。

理工学部70年史について

「人間のための科学技術を求めて」-同志社大学理工学部の70年- 刊行のお知らせ

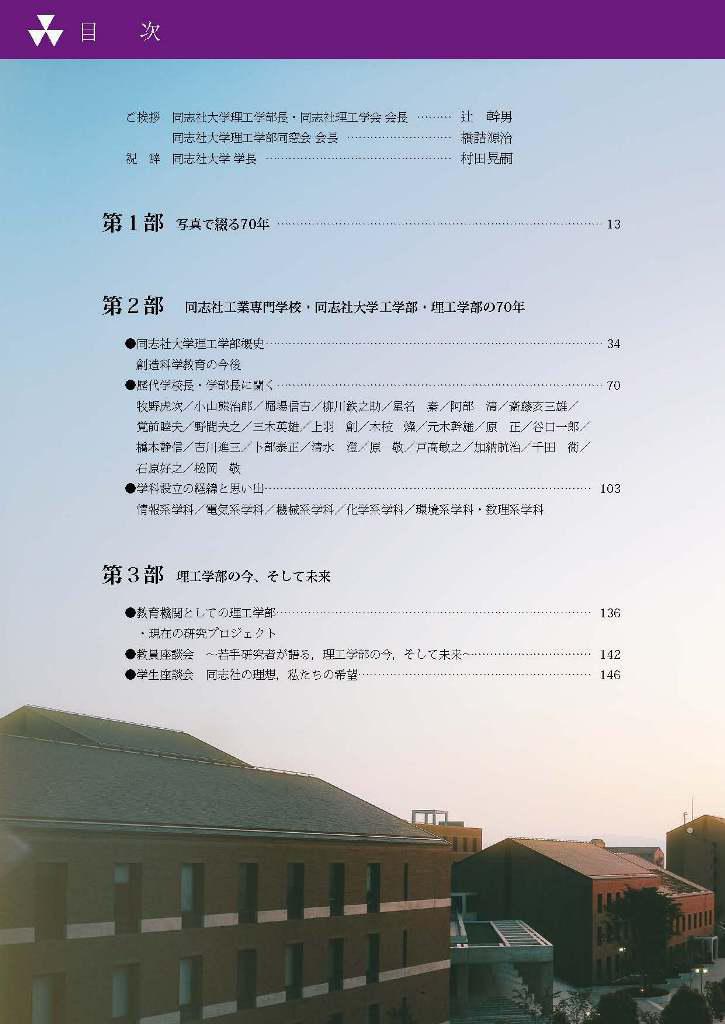

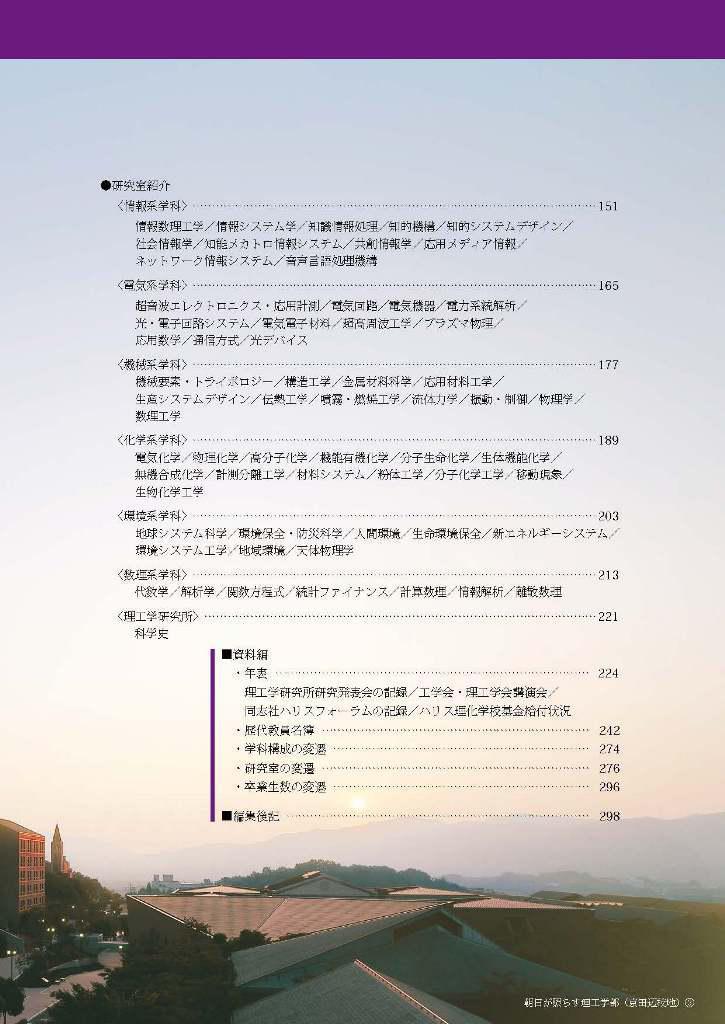

3年がかりで制作に励んでおりました、同志社工業専門学校・工学部・理工学部70年史『人間のための科学技術を求めて 同志社大学理工学部の70年』の刊行をご報告いたします。 制作にあたり、卒業生の皆様より多数のご寄稿、また、貴重な写真、卒業アルバム、講義ノートなどをご提供いただきました。 本文は4部構成とし、第1部「写真で綴る70年」、第2部「同志社工業専門学校・同志社大学工学部・理工学部の70年」、第3部「理工学部の今、そして未来」、そして「資料編」としています。 内容を簡単に紹介しますと、第1部では、今出川、京田辺両キャンパスの現在の様子を、工学部OBでもある写真家の宇佐美宏氏の美しい撮影写真で楽しんでいただけ、さらに、卒業生の皆様から提供していただきました写真で、当時の様子を思い出していただけることと存じます。 第2部では「同志社大学理工学部概史」として、日本初の理学士であった新島襄の理工学に対する思い、1890年に開校されたハリス理化学校の経緯と下村孝太郎、太平洋戦争中に設立された同志社工業専門学校から戦後新制大学として開設された同志社大学工学部、そして2008年に理工学部となった大きな流れを、当時の社会情勢とも併せて記し、多くの先達のご苦労が偲ばれるものとなりました。 その他、加藤與五郎先生より始められた創造科学教育の今後について、歴代学部長全員のインタビューやご寄稿、過去の印刷物からの文章を転載収録、各学科設立の経緯では当時を知る先生方から直接取材して構成しており、生き生きとした読み物になっていることと思います。 第3部では、現在の理工学部について、若手教員の皆さん,現役学生の皆さんの座談会に加え、全63研究室の紹介をしております。 第4部の「資料編」では、年表やさまざまな講演会・研究発表会の記録、歴代教員名簿のほか、卒業生・研究室の変遷を掲載しています。とりわけ卒業生の皆様に喜んでいただけるのは、「研究室の変遷」一覧表ではないでしょうか。時代の流れや科学技術の進歩により、学科や研究室の名称も変わっていき、自分の所属していた研究室は今どのようになっているのだろうと思われる卒業生も多くおられると思いますが、この一覧表を見ていただければ、つぶさに分かっていただけることと思います。 非常に盛りだくさんの内容で、卒業生のみなさまに楽しんで読んでいただけるものとなりました。多くの皆様のお申し込みをお待ちしております。

印刷は冊子版として2,000部、電子ブックとしてCD5,000部を作成いたしました。電子ブックの中には、冊子のデータのみならず、昨年11月の2013年度リユニオンで行われました講演会「洋学者としての新島襄と山本覚馬・八重兄妹」(講師:大越哲仁先生 同志社社史資料センター第一部門研究員)の講演会資料と動画も収めております。

70年史の入手方法について

印刷は冊子版として2,000部、電子ブックとしてCD5,000部を作成いたしました。電子ブックの中には、冊子のデータのみならず、昨年11月の2013年度リユニオンで行われました講演会「洋学者としての新島襄と山本覚馬・八重兄妹」(講師:大越哲仁先生 同志社社史資料センター第一部門研究員)の講演会資料と動画も収めております。

同窓会費を納入された方で、70年史を希望される方全員に、冊子またはCDを配布させていただく事になりました。同窓会報DoKoネット第19号送付の際に同封の同窓会会費振替用紙に、その旨をご記入ください。 あるいは、別途、メール、FAX、郵送でもお申し込みいただけますので、 ①70年史希望 ②郵便番号・住所 ③氏名(フリガナ) ④電話番号 ⑤卒業年 ⑥卒業学科 をご記入のうえ、同窓会事務局迄ご連絡下さい。ただし、冊子ご希望の方が多い場合には、電子ブック(CD)をお送りさせていただく事をご了承ください。 また、お手元に届くまで、時間がかかる場合もありますので、ご了承ください。

↓写真をクリックすると大きくなります

2013年度理工学部同窓会 総会・リユニオンのご案内

拝啓 錦秋の候、卒業生の皆様におかれましては、益々お元気で御活躍のことと、お慶び申し上げます。

標記のように理工学部同窓会 総会・リユニオンのご案内をさせていただきます。

本年は2013年11月10日(日曜日)に卒業生の集い「ホームカミングデー」が今出川キャンパスにて開催されます。それに合わせ、2013年度理工学部同窓会 総会・リユニオンを開催致します。是非ご参加いただき同窓の集いをお楽しみいただきますと共に、今後の同窓会の運営、活動について忌憚のないご意見をお聞かせ頂きたくお願い申し上げます。

ご参加いただける場合は、下記の事務局までご連絡いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

同志社ホームカミングデーの情報 : http://www.doshisha.ac.jp/alumni/info/home.html

理工学部同窓会の情報 : http://dokonet.doshisha.ac.jp

開催日時:2013年11月10日(日)

開催場所:今出川キャンパス

理工学部同窓会

| 14:00~15:00 | 総 会 | 良心館1階 103教室 |

| 審議事項 1. 2012年度 事業報告 2. 2012年度 会計報告 3. 2013年度 事業計画及び予算 4. 会則改正 5. その他 | ||

| 15:00~16:10 | 講演会 | 良心館1階 103教室 |

| 講師 大越 哲仁 先生 公益財団法人蘇峰会理事・日本ペンンクラブ会員・ 同志社社史資料センター第1部門研究会委員 『洋学者としての新島襄と山本覚馬・八重兄妹』 |

大学ホームカミングデー(12:00~16:45)

| 10:00~10:40 | 開会式 | 女子大栄光館 |

| 礼拝形式により実施 | ||

| 11:20~12:00 | 学長講演 | 明徳館21番教室 |

| 村田晃嗣学長 | ||

| 12:30~13:45 | 卒業生交流レセプション | 寒梅館1階特設会場 |

| (会費:2,000円)卒業生・教職員(含退職者)が一堂に 会しての交流・歓談の場 (「同志社創立131周年記念リユニオン」との共催) | ||

| 16:15~16:30 | 閉会式 | 明徳館前広場 |

加納航治先生退職記念事業

同志社大学工学部工業化学科1966年卒業、同大学修士課程工業化学専攻1968年修了、同大学博士課程工業化学専攻1972年修了され、30年以上にわたり同志社大学で教鞭をとられました加紊航治先生が2014年3月末にて定年退職されることとなりました。

先生のご退職にあたり、永きにわたるご研究のご功績を讃え、幾多のご指導に感謝するとともに、今後益々のご健康とご活躍を祈念するための退職記念事業を企画いたしております。

つきましては、この趣旨にご賛同のうえ、皆様のご支援・ご協力を賜りたく、ご案内させていただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。

加納航治先生退職記念事業

発起人一同

(代表:小寺政人 同志社大学理工学部教授)

工学部岳稜会のOB会報告

工学部岳稜会が鍛えた私

昨年12月京都平安ホテルで開かれた工学部岳稜会の還暦以上の会員によるOB会に久々に参加した。懐かしい面々とのしばしの懇親会の後、16人全員で今出川の新校舎へ移動して学校関係者の方の案内で見学した。大変に充実発展している様子を知り、感動に満たされて帰路に就いた次第である。

さて、私の学生時代の岳稜会について述べさせて頂くと、私は入学後の1年間在籍していた別のクラブに限界を感じていた。2回生になった4月のオリエンテーリングで岳稜会に出会った。聞くと前月までは「電研山の会」だったが対象を工学部全体に広げたところで、機械科の私はすぐ申し込んだ。

入会後は早速夏山合宿に向けての歩荷(ぼっか)訓練を愛宕山、北山等で行い厳しく鍛えられた。

合宿は白馬岳のある後立山完全縦走8日間でテント等の共同装備もあって1人当たりの荷物は30kgを超えた。上安ながらもこの山行をクリアしてからは体力に自信がつき、卒業まで有意義に過ごす事が出来た。

今、少しふりかえるだけでも次のようなことが頭に浮かぶ次第である。

①2回生の時に合宿に向けての段取り準備や訓練方法の基礎をしっかり教わった。

②3回生の合宿は浅い経験の私もリーダーをすることとなり、文字通りリーダーシップ実践の勉強になった。

③3回生の年度末にはガリ版刷りの会誌「くまざさ《を発刊して活動記録とした。

④京都北部へ続く連山に含まれる「山城五十山《等の山々の三角点探しは迷い易く難しかったが、地図や磁石を使う訓練に大いに役立った。

学生時代を終え、就職してからは30年以上登山をしなかった。50歳で東京へ赴任して5年後に埼玉県秩父のしだれ桜の巨樹見物に行き、武甲山の雄姿を見て登りたくなったのがきっかけで登山を再開した。NHKテレビの影響で「深田の百吊山」ブームも始まり、せっせと登るうちに気付くと四十座を越えていたので百座登頂を目指して退職後2年目で達成した。

一方で、一企業戦士として悪戦苦闘の多くの挑戦をさせてもらい、それらのストレスにも負けずにやってこられたのも学生時代につちかわれた「力」によるものだと思う。司馬遼太郎の講演記録によれば新島襄の遺言は「倜儻上羈(てきとうふき)の人を育てよ」とのことである。口はばったい話で恐縮だが前述の「力」こそ新島先生の薫陶を間接的に同人の方々から受けてきた結果だと信じている。

機械工学科 昭和41(1966)年卒

広瀬 逸男 記

<添付写真>

①平成24年岳稜会の集い

昨年12月17日(月曜日)烏丸今出川の平安ホテルで行われた岳稜会の集いの写真です。

急遽の開催となったが、出席者は岳稜会の創部者上西勝也会長(S37年電気)をはじめ、遠路埼玉県川越市から駆けつけた森本欣司郎、尾張旭市から広瀬逸男(筆者)、大垣市から堀江弘宣夫妻、岡山市から山本敏夫(S46年機械)、地元関西からは藤原義博、薮崎努、岡本晃、森本護、山本明二(S41工化)、野田純一、鈴木進、恒藤邦夫、川野直男、熊倉正彦の諸氏16名が集まった。

②夏山合宿 後立山連峰・爺が岳山頂にて

岳稜会の恒例行事である北アルプス合宿でのなつかしい思い出の写真です。

私にとっての初合宿、白馬岳から後立山連峰8日間完全縦走、テントなどの共同装備もあって一人当たりの荷物が30kgを超えた。途中アクシデントがあり、出発時の仲間14名中11名が全コースを完全縦走した。

(会報 くまざさ 第4号 1964.4.1発行)

前列左から、洞武夫、森本欣司郎(サブリーダー)、和田文雄、吉沢逸男、後列左から、野田純一、山口善章、堀江弘宣、広瀬逸男(筆者)、山本明二の諸氏、撮影者はリーダー立原仁氏、その他に村上圭史(達也)、中畔忠孝、新庄康裕、森本護の諸氏。

過日の岳稜会の集いに集まった面々に、この懐かしい写真の顔々が重なった。