お知らせ

同志社ハリスフォーラム2016のお知らせ

同志社ハリスフォーラム2016が以下の日程にて開催されます。

■日時: 2016 年11月12日(土)10:00~17:00

■会場: 今出川校地 寒梅館ハーディーホール(室町キャンパス)

■費用: 無料

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20161005.html

をご覧ください。

2016年度理工会(理工学部同窓会) 総会・リユニオン案内(追記)

2016年度 理工会 総会・リユニオン開催のご案内

2016年11月5日(土)に京田辺キャンパスでの同志社クローバー祭に合わせ、理工会(理工学部同窓会)総会・リユニオンの開催を予定しております。

ぜひ旧友をお誘いあわせの上、お気軽にご参加賜りますよう、お願い申し上げます。

開催日時:2016年11月5日(土)

開催場所:京田辺キャンパス

【スケジュール】

10:00~10:30 総 会 恵道館104教室

決議事項

1. 2015年度事業報告

2. 2015年度会計報告

3. 2016年度事業計画及び予算

4. その他

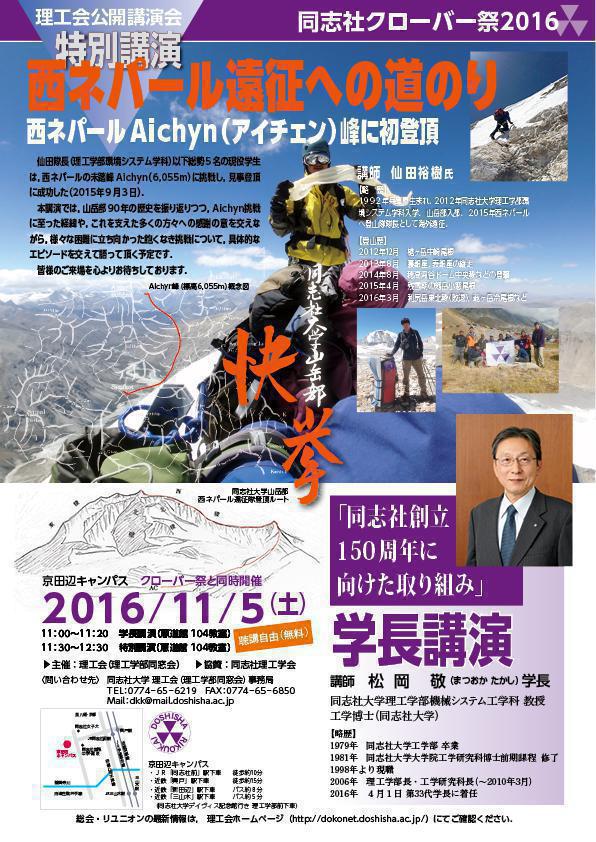

11:00~11:20 学長講演 恵道館104教室

講師:松岡 敬 学長(同志社大学理工学部教授)

演題:『同志社創立150周年に向けた取り組み』

11:30~12:30 特別講演 恵道館104教室

講師:仙田 裕樹 氏(同志社大学理工学部 環境システム学科2012年度生)

演題:『西ネパール遠征への道のり』

13:00~14:00 研究室訪問、キャンパスツアー

※キャンパスツアーも開催出来ることとなりました。

参加ご希望の方は「ご希望の研究室名やキャンパスツアー希望」を明記の上、お早めにお申し込みください。

14:30~16:00 懇親会 京田辺Cafeteria(食堂・購買棟2階)

参加費:2,000円

※懇親会場に「女子会」および「博士情報交換会」の席を設けます。

女子会の案内が届いていない方がおられるかも分かりませんので、OGを知っておられる方は事務局までご連絡・ご紹介ください。同期のOGをご存知の方はOGの氏名、入学・卒業年、卒業学科、(出来れば)ご連絡先等を事務局までご連絡いただけると幸いでございます。

※詳細・変更等につきましては、随時お知らせいたします。

2016総会リユニオン参加申込書のダウンロードはこちら

2016理工会公開講演会チラシのダウンロードはこちら

※上手くダウンロードできない場合は、右クリックメニューより保存してください。

化学工学会第48回秋季大会で優秀ポスター賞をダブル受賞

2016年9月6~8日に開催されました「化学工学会 第48回秋季大会」の“材料・界面部会シンポジウム”ポスター発表部門におきまして、大学院理工学研究科応用化学専攻の平松和也さんと前慶祐さんが、それぞれ優秀ポスター賞を受賞し、ダブル受賞となりました。

平松さんは、直流電場下における油相中のマイクロ粒子の周期運動について、マイクロコイルを用いた時に長軸周りの回転運動が発現することを見出し、コイルの材質や巻き方向に依存して回転方向が変化することを明らかにしました。

また、前さんは、球状物体下にカーボンナノチューブ(CNT)分散液を滴下すると、CNTが螺旋状に配向しながらパターン集積することを見出し、その配向集積メカニズムについて発表を行いました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20160914.html

をご覧ください。

理工学部の小寺政人教授の論文がChemistry A European Journalに掲載

2016年4月18日に理工学部 機能分子・生命化学科 小寺政人教授の Chemistry A European Journal に掲載された論文が、Hot paperに採用され、Frontispiece(口絵)になりました。

本論文は、メタン酸化酵素の酸化活性種である「オキソ架橋高スピン二核鉄(IV)」の構造と高い反応性を再現するバイオインスパーアード二核鉄錯体に関するものであり、分光学的及び速度論的解析による酸化活性種の生成機構の解明、アルカンのC-H結合開裂における特異的に大きな速度論的同位体効果、アルカンをアルコールに酸化する高い触媒活性などが記述されており、従来の二核鉄錯体に比べて600倍以上高活性であることを見出しました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20160908.html

をご覧ください。

理工学部の小山大介准教授がスマートフォン向け厚さ2ミリのレンズを開発

小山大介理工学部電気工学科准教授らはスマートフォン向けに厚さ2mmのレンズを開発されました。

超音波によって人間の眼の水晶体の様にレンズを変形することで焦点距離を変化することができます。ギアやアクチュエータなどの機械的可動部を必要としないことから、従来では困難であった薄型化を実現しました。

本レンズの開発については、日本経済新聞(2016年8月22日朝刊)にて紹介されています。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20160907.html

をご覧ください。

第62回高分子研究発表会(神戸)にてエクセレントポスター賞を受賞

2016年7月15日に開催された第62回高分子研究発表会(神戸)におきまして、理工学研究科応用化学専攻の西村慎之介さんの発表がエクセレントポスター賞を受賞されました。

同賞は、研究内容およびプレゼンテーションなどを総合的に審査し、極めて優れた発表を行った者に授与されるものであり、計104件のポスター発表の中から8件選出されました

西村さんは、人工ペプチドと合成高分子を組み合わせる独自の手法により、緑色蛍光タンパク質(GFP)の高次構造をモデル化し、水中での緑色蛍光発光を人工的に再現することに成功しました。また、その機能発現メカニズムについても詳細に検討しました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20160721.html

をご覧ください。

第42回錯体化学国際会 (ICCC2016)にてポスター賞を受賞

2016年7月3日~8日にフランスのブレストにて開催された第42回錯体化学国際会議 (ICCC2016) におきまして、理工学研究科応用科学専攻の櫻井克俊さんが、ポスター賞を受賞されました。

アルカン酸化に対して高い活性を有する高スピンμ-oxodioxodiiron(IV)に及ぼす、配位子の電子効果について報告しました。配位子に電子供与性基を導入したことにより、高選択的なアルカン酸化が達成されたことに関する研究成果及び本発表が評価されたことが、受賞につながりました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20160722.html

をご覧ください。

理工会(理工学部同窓会)理工会【東京支部】設立総会のご案内

第1回理工会会長杯争奪 親睦ゴルフ大会報告

理工会(理工学部同窓会)第一回会長杯争奪ゴルフ大会 開催される

理工会(理工学部同窓会)では、会の活性化を図るために、様々な取組をしていますが、その一環として、ゴルフを通じて世代間交流を図る目的で、会長杯争奪ゴルフ大会が6月5日(日)日清都カントリークラブにおいて開催されました。

当日スタート前は、小雨気味でしたが、プレー開始頃からほぼ雨は上がり、快適なコンディションでプレーすることができました。参加者は、普段の技術を遺憾なく発揮?し、それぞれ満足のいくスコアでホールアウトしました。

プレー後の表彰式では、初対面同志の吊刺交換から始まり、ゴルフ談義、大学時代のお話、お仕事のお話などに花が咲き、和やかな懇談となりました。

理工学部の卒業生におかれましては、次回開催の折りには、同志社タイムスを始め各種の広報手段でご案内しますので、多数のご参加をお待ちしております。

なお、当日の成績は以下の通りです。

優勝:川瀬輝久(S44年電気卒)、準優勝:笹木史雄(S52機械卒)、3位:新庄康裕(S42電気卒)

NP:坂口富規(S52機械卒)、坂口富規(S52機械卒)、赤尾尚志(S51電気卒)、村上耕司(S43電気卒)

BG:笹木史雄(S52機械卒)

第47回日本色彩学会にて発表奨励賞を受賞

2016年6月4~5日に開催されました「第47回日本色彩学会」におきまして、理工学研究科情報工学専攻の後河内鉄さんが、発表奨励賞を受賞しました。

後河内さんは、適切に設計した白色光が色覚異常者の色弁別において有用となる色覚バリアフリー光源となることを発見し、その光源下における様々な物体の視認性変化について検証しました。

詳細につきましては、

http://se.doshisha.ac.jp/doc/news/2014/20160607.html

をご覧ください。